“光脚踩电线般的惊魂对决:决胜时刻让全场观众腿麻窒息!”

在体育史上,有些比赛注定会被刻入记忆的裂缝中,不是因为胜负的寻常更迭,而是因为那种令人屏息的戏剧性,仿佛光脚踩上裸露的电线,每一秒都带着战栗的未知,2025年亚洲杯预选赛的这场焦点战,正是这样一场让观众从指尖到脚底彻底麻木的较量——中国队与韩国队的生死之战,最终以3:2的比分定格,但比分背后,是90分钟内跌宕起伏的剧情、技术革命的颠覆性呈现,以及人类意志与科技助力的激烈碰撞。

赛前背景:科技赋能下的“暗流涌动”

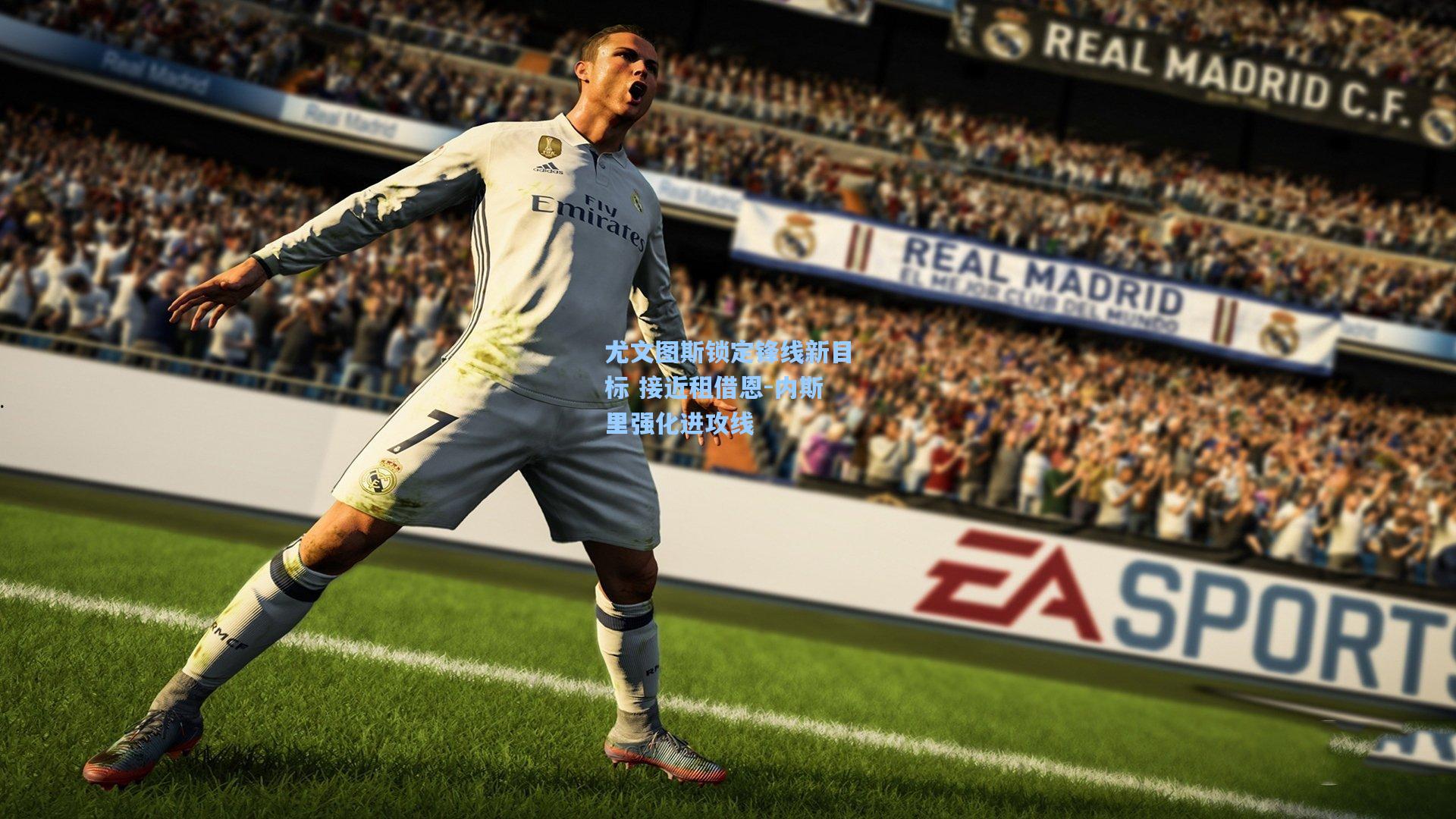

作为2025年国际足联推行“智慧足球”改革后的关键赛事,本场比赛首次全面应用了AI实时辅助系统,球员的跑动热力图、心率变化、甚至疲劳指数均通过植入式传感器同步至教练席的虚拟屏幕,韩国队倚重其招牌的高位逼抢与基因编辑技术强化后的球员体能(国际体育伦理委员会已批准特定基因优化项目),而中国队则凭借新一代青训体系培养的“技术流”阵容,结合脑机接口训练仪提升决策速度,赛前,韩国媒体嘲讽中国队“如履薄冰”,但中国主帅李明在发布会上淡然回应:“冰层之下,或许是火山。”

上半场:电流初现,战术博弈如走钢丝

开场仅7分钟,韩国队便利用一次经典的“闪电战”破门,金珉哉在禁区外的一脚远射如手术刀般穿透人墙,但这一进球的背后,是AI系统实时分析出的中国队防守阵型短暂漏洞——系统显示,左后卫的站位因瞬时心率飙升而偏移了0.3米,丢球后的中国队并未慌乱,反而以“静制动”的策略回应,第23分钟,年轻前锋张玉宁通过一次反越位成功扳平比分,而这一进球得益于脑机接口训练中强化的预判能力:他在接球前已通过微表情分析预判韩国门将的扑救倾向。

上半场尾声,比赛进入一种诡异的平衡,韩国队的基因编辑球员展现出恐怖的耐力,连续15分钟保持每分钟180米以上的高强度跑动,但中国队的“智能联防”系统通过无线耳麦实时调整站位,使得对手的多次进攻如撞铜墙,观众席上,有人低声形容这种压抑感:“像光脚踩在电线上,明明危险,却忍不住想试探下一步。”

下半场:雷电交加,心理与科技的双重考验

易边再战,韩国队率先变阵,启用“虚拟现实战术板”模拟的穿插战术,第51分钟再度领先,但真正的转折点出现在第67分钟——中国队门将王大雷扑出点球的那一刻,通过AR眼镜叠加的扑救概率数据(对方射门习惯分析高达87%准确率),王大雷选择了反向扑救,而韩国队主罚者孙兴慜的射门恰好落入预测区域,这一扑救不仅拯救了比赛,更引发了对“科技是否剥夺足球偶然性”的热议。

随后的20分钟,比赛彻底进入白热化,张玉宁梅开二度扳平比分,而替补登场的小将林良铭在第89分钟完成绝杀,这一进球的过程堪称“未来足球的缩影”:林良铭在接球前,耳麦中传来AI基于对方后卫膝关节角度计算的突破建议,而他最终凭借个人能力变向破门,赛后数据显示,本场比赛球员平均心率峰值达187次/分钟,甚至部分观众的心率监测设备也因紧张而触发警报。

幕后革命:当体育遇上“超人类主义”

这场比赛远不止是90分钟的对抗,国际足联技术顾问卡洛斯·罗德里格斯在复盘时指出:“2025年的足球已进入‘后人类时代’。”韩国队的基因编辑球员虽在体能上占优,但中国队的“人机协同”模式展现了更高效的资源整合——通过可穿戴设备实时调节球员体内电解质平衡,避免抽筋;又如利用脑波监测及时替换注意力下降的球员,这些技术原本应用于航天或医疗领域,如今却成为绿茵场上的“隐形武器”。

科技也带来了新的伦理争议,比赛中,韩国队一名球员因传感器故障导致数据失真,险些引发误判;而观众席上,有人抱怨“过度数据分析让足球失去了原始激情”,对此,国际足联宣布将于2026年启动“科技透明度公约”,要求所有数据对公众开放,以确保公平性。

尾声:麻木之后,体育的本质何在?

当终场哨响,看台上久久无人离席,许多观众揉着发麻的双腿,苦笑称“比自己跑了一场马拉松还累”,这种“腿麻”感,不仅是因紧张而僵坐的生理反应,更是对体育颠覆性变革的复杂情绪——当AI与基因技术深入赛场,我们是更接近胜利,还是更远离体育的本真?

中国队主帅李明的总结或许给出了答案:“科技是工具,但决定胜负的,永远是人的心,就像电线上的触电感,真正让人战栗的,不是电流本身,而是行走其上的人能否保持平衡。”这场比赛,或许会成为一个时代的注脚:在创新与传统的拉扯中,体育正走向未知的星辰大海,而观众与参与者,皆在其中感受着甜蜜与刺痛并存的战栗。