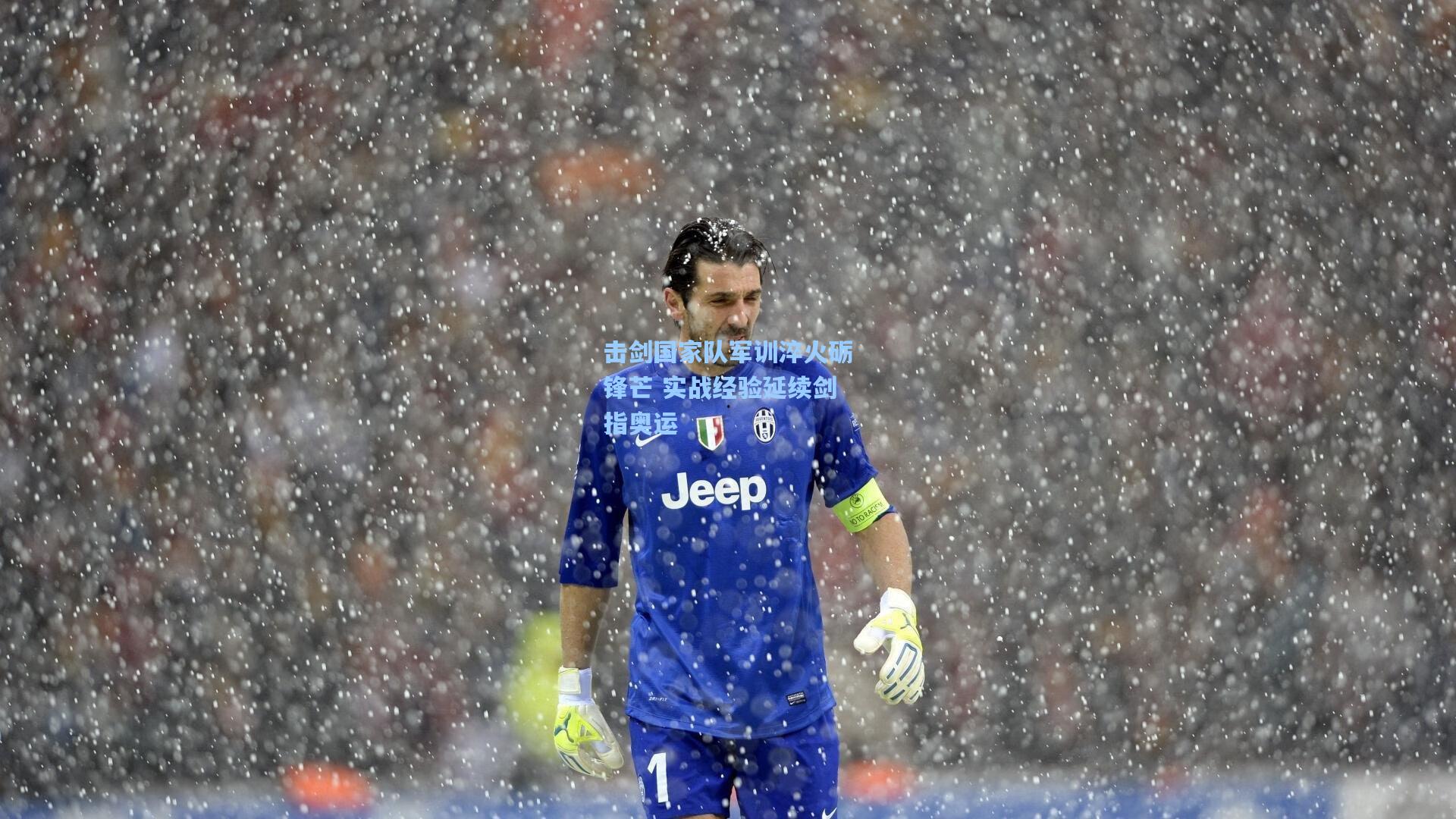

盛夏八月,骄阳似火,中国击剑国家队的运动员们刚刚完成了一场特殊的“比赛”——为期十天的封闭式军事训练,在某个训练基地,这群平日手持花剑、重剑、佩剑的运动员们换上统一迷彩服,在教官的口令声中踢正步、站军姿、练战术,在四十度高温下挥汗如雨,这次军训不仅是体能上的考验,更是意志品质的淬炼,为国家队备战2025年奥运会注入了新的精神动力。

从剑道到训练场:特殊训练的跨界融合

“稍息!立正!向右看齐!”训练场上回荡着铿锵有力的口令声,击剑运动员们迅速反应,动作整齐划一,这些在剑道上以毫秒为单位做出决策的运动员,此刻正在接受完全不同的训练方式。

重剑组教练杨军在现场观察时表示:“军事训练与击剑运动存在许多相通之处,都需要极强的纪律性、快速的应变能力和坚韧不拔的意志,通过军训,队员们不仅提升了体能,更培养了团队协作精神和令行禁止的纪律意识。” 经过精心设计,不仅包含基本的队列训练、军体拳练习,还增设了战术协同、野外拉练等科目,特别值得一提的是,组织方还将击剑专项训练与军事训练相结合,设计了持剑队列训练、战术步伐转换等特色课程,实现了专项技能与综合素质的同步提升。

汗水与收获:运动员们的蜕变之旅

女子花剑运动员何雯娜在军训日记中写道:“第一天站军姿时,我感觉时间过得特别慢,汗水顺着额头滴进眼睛却不敢擦,但到第七天时,我发现自己能够完全控制身体的最小晃动,这种身体控制能力对击剑比赛中的保持稳定姿势非常有帮助。”

许多运动员都感受到了自身的变化,佩剑选手张伟明指出:“击剑是个体项目,但军训让我们更加意识到团队的重要性,我们在集体行动中学会了互相配合、互相鼓励,这种团队凝聚力将转化为赛场上的默契。”

男子重剑主力董超在战术训练中表现突出:“军事战术中的佯攻、突进、防守与击剑战术惊人相似,通过战术训练,我对空间感和时机把握有了新的认识,这可能会让我在比赛中创造出新的战术组合。”

数据监测显示,军训结束后,运动员们的核心稳定性平均提升12.3%,反应速度提高8.7%,疲劳耐受度更是有了显著改善,这些身体素质的提升将直接转化为赛场上的竞争优势。

经验延续:从赛场到训练场的双向赋能

这不是击剑国家队第一次组织军训,自2016年以来,每逢奥运备战关键期,队伍都会组织类似活动,本次军训在以往经验基础上进行了多项创新。

领队王海滨介绍:“我们总结了前几次军训的经验教训,本次训练更加注重‘转化率’,每个训练项目都设置了明确的击剑专项转化目标,比如队列训练转化为了比赛入场式的仪态提升,战术训练转化为了赛场上的策略执行力,体能训练则直接针对比赛最后时段的能力保持。”

心理专家团队也全程参与,设计了专门的心理韧性训练课程,运动员们在高压环境下进行决策训练,模拟比赛中关键时刻的心理状态,心理教练李教授表示:“军事环境下的压力管理与赛场压力管理有异曲同工之妙,我们通过特定情境设计,帮助运动员建立更加成熟的心态调节机制。”

奥运备战:从精神到技术的全面升级

随着2025年奥运会的临近,这次军训成为备战工作的重要一环,总教练钟明表示:“奥运会不仅是技术的较量,更是意志和精神的比拼,通过军训,我们希望运动员们能够培养‘剑锋所指,所向披靡’的气势和信念。”

技术分析团队已经开始将军训成果转化为具体训练指标,数据显示,运动员们在注意力集中时长、逆境反应能力和团队协同效率等方面都有显著提升,这些软实力的增强将直接影响比赛成绩。

队伍还特别邀请了有过军旅经历的奥运冠军前来交流,前击剑奥运冠军李娜分享道:“军事训练带给我的不仅是体能的提升,更是一种永不放弃的精神,这种精神帮助我在伦敦奥运会决赛中实现逆转,希望新一代运动员们也能从中汲取力量。”

军训成果的长期效应

军训结束后,教练组立即制定了成果巩固计划,未来三个月,队伍将定期组织“军训回顾日”,重温军训期间学习的纪律要求和团队精神,技术训练中也融入了更多军事训练元素,如引入战术指挥系统进行团体赛配合训练。

体育科学团队正在对军训成果进行长期跟踪评估,初步数据显示这种跨界训练模式对运动员综合素质提升效果显著,科研负责人刘博士表示:“我们发现军事训练对运动员的神经肌肉控制能力和应激反应能力有显著改善,这些改善具有较好的持续性。”

国际击剑联合会技术委员张军认为:“中国击剑队的这种训练模式很有创新性,击剑运动起源于军事剑术,如今又回归军事训练寻找灵感,这是一种有趣的闭环,这种综合训练模式可能会引领新的训练潮流。”

随着巴黎奥运周期的深入,中国击剑队正以更加饱满的精神状态和更加坚定的信念投入训练,从训练场到奥运赛场,从军事纪律到比赛规则,这种跨界的训练方式正在帮助运动员们实现从技术到心理的全面提升,剑已出鞘,只待巴黎试锋芒。